Мифологический дракон

Добрыня Никитич и поверженный им змей

Частыми признаками дракона являются способность к полёту, наличие нескольких голов или хвостов, огненное дыхание и разумность.

Некоторые трудности вызывает вопрос совпадения образов дракона и змея. Некоторые исследователи геральдики (А. Б. Лакиер, П. П. Винклер) не разделяют их, в то время как другие (Ю. В. Арсеньев) разделяют, указывая на разное количество лап (у змея — четыре, у дракона — две), хотя в большинстве художественных образов (в картинах, фильмах, скульптурах) у драконов четыре лапы. Слово «змий» встречается в славянских текстах с XI века (в том числе в Библии 1663 года), а слово «дракон» заимствовано из греческого языка только в XVI веке, появляется впервые в текстах, переведённых Максимом Греком. Андрей Курбский применял слово «дракон» к дьяволу (аналогично в Библии короля Якова слова «змей», «дракон» и «Дьявол» используются как синонимы). В Библии 1663 года дьявол назван змием, в Библии 1756 года и позднее используются и «змий», и «дракон». В источниках XVIII века встречаются переводы иноязычного слова «дракон» русским «змий». Так, в описании государственного герба, сделанного Ф. Санти в 1722 году на французском языке, стоит «dragon». В переводе же, сделанном, видимо, вскоре после сочинения Санти, это слово передано как «змий».

В XIX веке «змия» переименовали в «дракона», вероятно, потому, что последнее уже вошло в широкое употребление. И для перевода выбирался один из вариантов. История употребления слов «дракон» и «змий» показывает, что ими обозначалось одно и то же существо.

Д. Дж. Конвэй усматривает шесть семейств драконов, содержащих родственные виды. Первое относится к Северной Германии, Скандинавии и островам Северной Атлантики. Второе — к Франции, Италии и Испании. Третье — к Британским островам, включая Ирландию. Четвёртое — в Греции, Малой Азии, Южной России и Северной Африке. Пятое, самое многочисленное, — к Китаю, Азии и Индонезии. Шестое, ограниченное по размерам и численности, — к Северной и Южной Америке и Австралии.

Корни образа

По гипотезе некоторых учёных (А. Леруа-Гурана, В. Я. Проппа) образ дракона в виде, соединяющем черты птиц и змей, относится примерно к тому же периоду, когда мифологические символы животных как таковые уступили место богам, соединяющим в себе черты человека и животного. Такой образ дракона был одним из способов объединения противоположных символов — символа верхнего мира (птицы) и символа нижнего мира (змеи).Тем не менее дракон может считаться дальнейшим развитием образа мифологического змея — основные признаки и мифологические мотивы, связывавшиеся с драконом, в главных чертах совпадают с теми, которые характеризовали змея .

Распространение образа

Образ дракона представлен в мифологиях Шумера, Египта, Угарита, Индии, Греции, Китая, Японии, Мексики и Анд. В большинстве культур образ дракона связан с культом водоёмов, что связано с искусственным орошением как основой хозяйства этих государств.Дальнейшее использование фантастического образа дракона (в частности, в мифологиях Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в позднейшей европейской культуре) было связано и с собственно эстетической ролью этого символа в искусстве. Остаётся открытым вопрос о том, является ли образ дракона в мифологиях ранних государств Западной, Южной и Восточной Азии, доколумбовой Америки, результатом независимого параллельного развития или связан с культурными взаимовлияниями (см. прослеживающееся в более позднюю эпоху влияние древнеближневосточных мифов о драконе на греческий миф о Пифоне, использование китайского символа дракона в мифологиях Японии и других сопредельных стран, а также индийской макары в мифологиях и искусстве многих стран Юго-Восточной Азии).

Во Вьетнаме эволюция образа дракона как символа императорской власти явилась отражением периодов расцвета и упадка вьетнамского общества. Согласно традициям феодальной культуры, во Вьетнаме дракон символизировал нравственное совершенство.

Значение образа

Уроборос. Змей, проглатывающий собственный хвост

Также имеют значение темы сна (чудовища, героя или женщины) и крови (кровь дракона или вагинальная кровь женщины). Сон имеет различную природу: богатырский сон, необходимый для восстановления сил; аналог смерти; пассивность чудовища для одержания победы над ним; пассивное состояние, из которого спящего выводит что-то. Тема сна и пробуждения также выражена в змее Кундалини, однако здесь инвертированы отношения активный-пассивный, пробуждение-сон: вишап спит уже вытянутым, тогда как Кундалини пробуждается ото сна, чтобы вытянуться вверх; Царь-девица спит, доступная для соития героя с ней, тогда как шакти сама, пробудившись, устремляется к блаженному слиянию.

Вагинальная кровь (послеродовая, менструальная) привлекает змея. Это выражается в мифе Арнем-Ленда о сёстрах Вавилак и в мифах, где змей требует или крадёт непорочных дев (ищет себе невесту). Требование девственности невесты имеет прямое отношение к вагинальной крови и смерти: невеста должна быть «убита» как чужая и возродиться как своя, и знаком этого служит кровь после первой брачной ночи. Змей представляет собой фаллический символ, а обвивание вокруг девы несёт коитальный смысл. В то же время благодаря этой крови в драконоборческих сюжетах женский образ пересекается с образом самого дракона. Убийство змея означает «убийство» невесты героя. Невеста имеет змеиную сущность, черты вредителя, нередко в мифах победа над драконом заменяется соитием с девушкой (нередко также хтонической природы, например Царь-девицей, Сонькой-богатыркой) либо подразумевает его впоследствии.

Помимо фаллической символики вытянутого змея есть символика дерева, которая нередко вплетается в сюжет змееборчества, если он встроен в общий миф. Змей-дракон изображается обвившимся вокруг дерева, или находящимся у корней мирового древа, или в его ветвях, или несёт в себе его атрибуты (образ пернатого змея на дереве, в котором соединились птица и змея, отмечающие верх и низ мирового дерева).

Пол дракона в мифах имеет свои особенности. Как мужской он очевиден в мифах с темой запирания вод и забирания девушек. Как женский он очевиден в мифах о порождении драконом мира. Во многих мифах пол менее определён; дракон олицетворяет мужское начало, но имеет и черты женской природы (андрогин).

Дракон связывается с водой, водоёмом. Он как забирает (запирает) воду, так и приносит её избыток (наводнение, ливни).

Трансформация образа показывает, как меняется соотношение человек-дракон в примерах мистического перерождения: сперва человек внутри змея, потом он снаружи, и, наконец, змей помещается внутрь человека.

Дракон как помощник также связан с водой, урожаем и плодородием. В древнекитайской мифологии крылатый дракон помогает культурному герою Юю — основателю династии Ся, волоча по земле свой хвост и тем самым определяя пути, по которым нужно прорыть каналы для водоснабжения. Исторически дракон-помощник в таких мифах возводится к мифу о змее, укрощённом героями, которые впрягают его в плуг (в вавилонской мифологии; также славянский миф о двух божественных кузнецах, которые впрягли усмирённого ими змея в плуг и с его помощью прорыли русло Днепра, или легенду о Никите Кожемяке). Дракон-помощник может приносить людям сокровища (в славянских мифах о драконе — летающем змее, в типологически сходных с ними африканских легендах и т. п.).

Широко распространённый мотив похищения драконом девушки восходит к обряду, во время которого девушку приносили в жертву духу вод (в Китае самую красивую девушку венчали с Хуанхэ, бросая её в воду, в Древнем Египте перед посевом бросали в Нил девушку, также наряженную в свадебные одежды, чтобы обеспечить разлив Нила, без которого не был возможен урожай, у индейцев майя девушек бросали в священный водоём Чичен-Ицы). Миф, соответствующий этому обряду, обычно выступает в форме рассказа о драконе, требующем себе девушек в качестве ежегодной дани.

Мотив змееборчества также составляет суть теории «основного мифа».

Дракон в западной мифологии

Красный дракон на флаге Уэльса

Скульптура св. Георгия в Стокгольме

Дракон упоминается в еврейской Библии в иудейских, а потом и в христианских религиозных текстах, в том числе в Новом Завете. В библейских текстах есть также ряд упоминаний драконоподобных монстров (таких как Левиафан). Прямое использование название «дракон» (евр. תנינ, греч. δράκων), встречается в Ветхом Завете (Втор.32:33, Неем.2:13, Пс.43:20 и 90:13, Иер.51:34) и 12 раз в откровении Иоанна Богослова (12:3,4,7,9,13,16,17; 13:2,3,11; 16:13; 20:2).

У драконоподобного чудовища из греческой мифологии, Пифона, кроме уже традиционных характеристик такого рода монстров, появилось ещё и дар острого зрения, за что он и был прозван «видящий» (греч. δράκων, произносится как drákɔːn).

Практически во всех странах Европы есть легенды о драконах. Балаур — дракон румынской мифологии, Куэлебре — астурийской. Дракон Фафнир — значимый персонаж скандинавской мифологии. О нём рассказывает исландская Сага о Вольсунгах. Фафнир также является действующим лицом оперы Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунгов» по мотивам эпоса «Песнь о Нибелунгах».

В легендах Норвегии, Британии и Италии присутствуют виверны — драконы с крыльями, но без передних лап. Вероятно, их образ близок к линдворму. В албанском фольклоре упоминается дракон Болла.

Мифологический мотив сражения героя-змееборца с драконом получил в дальнейшем широкое распространение в фольклоре, а затем проник в литературу в виде легенды о святом Георгии, победившем дракона и освободившем пленённую им девушку (Чудо Георгия о змие). Литературные обработки этой легенды и соответствующие им изображения характерны для средневекового европейского искусства.

Дракон в славянской мифологии

В Европе драконы всегда являлись носителями злого, иногда дьявольского начала, и славянские драконы в этом на них очень похожи, однако в отличие от западных рыцарских хроник, где убийство дракона носило религиозный характер, богатыри уничтожали их для защиты своей Родины. В славянских мифах сам термин «дракон» не был столь распространён как «змей», но по описанию они очень похожи на западных драконов:- В русских сказках и былинах упоминается трёхголовый дракон Змей Горыныч.

- Огняник — дракон из фольклора южных славян, летающий в облаках и иногда падающий на землю в виде огненных искр. С огняником народные сказания отождествляли грозу.

- В русских сказках и былинах говорится о змее, которого утопил Никита Кожемяка.

- Чудо-юдо из русской народной сказки является аналогом греческой Гидры

- Змиулан является царём змей, имеет крылья, как и змии. Первоначально — эпитет бога Велеса

Дракон в восточной мифологии

Драконы Китая

Китайский дракон (龍, лун) — в китайской мифологии и культуре символ мужского начала (ян) и китайской нации в целом. В отличие от европейского дракона, китайский представляет доброе начало. В честь дракона установлен ежегодный праздник драконьих лодок.По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озёрах и морях, но способен и взмывать в поднебесье. В нём отчетливо проступают следы божества влаги и дождя, первоначально связанного с культом плодородия. Ритуалы по вызыванию дождя не обходились без изображений дракона уже в VI в. до н. э.

Основные породы дракона следующие:

- Тяньлун — Небесный дракон, который охраняет чертоги богов и возит их на колесницах.

- Фуцанлун — Дракон скрытого сокровища, который стережёт под землёй драгоценные камни и металлы и волнует землю вулканами.

- Дилун — Земляной дракон, который заведует морями и реками.

- Инлун — Божественный дракон, от которого зависят погода, ветер, дождь и который гремит с неба громом.

Как царь животных дракон служил символом императорской власти. Согласно китайскому мифу, Жёлтый император на исходе жизни обратился в дракона и взмыл в небеса. У настоящего императора должна быть родинка в форме дракона. Императорский трон многих династий назывался троном дракона. Во времена династии Цин китайский дракон украшал государственный стяг. За ношение одежды с фигурами дракона простолюдин подлежал смертной казни.

Дракон — один из двухсот тысяч разновидностей персонажей китайского театра теней, и он не меняется веками[15].

Драконы Тибета

Знаменит также полёт дракона в небеса с холма перед монастырём Нубчен в Гонджо, Кхам. Это произошло во время посещения восьмым Дорзонгом Ринпоче этого места для «интронизации» одного Ринпоче и благословения реконструированного алтаря, разрушенного во время Культурной Революции. Церемония проходила внутри храма 16-го июня 1993 года. Но большинство людей не помещалось внутри и разместилось снаружи. Вдруг кто-то увидел дракона, стремительно взлетающего в небеса с вершины холма. Как принято в Тибете и, особенно среди жителей Гонджо в радостные моменты, все закричали: «Кьи… Лха Дже Ло… Кьи… Лха Дже Ло…». Это старинный клич, означающий: «Будьте счастливы! Да будут боги победоносны!»

Когда крики достигли храма, сидящие внутри подумали, что те, кто снаружи, «пьяны от счастья» и таким образом выражают радость. Так и сказали Дорзонгу Ринпоче. В этот момент в храм вбежали и сказали, что дракон поднимается прямо в небеса с холма, расположенного рядом с монастырём. Тибетцы верят, что если загадать желание, когда видишь взлетающего дракона — обязательно сбудется. Обычно они молятся о мире и счастье всех живых существ, скандируя: «Сем че там че ла га мо сид мо йонгое».

Кончок Таши, фотограф Дорзонга Ринпоче, вышел посмотреть на это странное явление и увидел дракона, перелетающего с одной вершины на другую, виляя хвостом. Он ринулся в комнату лам, чтобы взять фотоаппарат и сфотографировать это. Но когда он вернулся, дракон уже почти целиком скрылся в облаках. И только часть хвоста была видна.

Драконы Кореи

Дракон в Сеуле

Корейские драконы в мифах обычно выступают как положительные существа, покровительствующие водоёмам и рисовым полям. Считается, что они приносят на землю дождь. Живут корейские драконы обычно в реках, озёрах, океанах или глубоких горных прудах. Упоминание дракона встречается повсеместно как в корейской мифологии, так и в искусстве корейцев. В политике дракон олицетворяет императора, таким образом, ванам (королям) было запрещено носить украшения с драконьей символикой. С ванами обычно ассоциировали птицу феникс.

В древних сказаниях часто можно встретить упоминание о говорящих драконах, драконах, способных испытывать такие сложные человеческие чувства, как преданность, доброта и благодарность. В одной из корейских легенд говорится о великом ване Мунму, который на своём смертном одре пожелал стать «Драконом Восточного моря, чья цель — защита Кореи».

Корейский дракон, в отличие от многих драконов других культур, не имеет крыльев, зато обладает длинной бородой. Как и для китайских драконов, главное число корейских — девятка. По легенде, у них на спине 81 (=9×9) чешуйка.

Изредка дракона представляли держащим в одной из своих лап «драконью державу», известную под именем Ёиджу (кор. 여의주). По преданию, смельчак, который сумеет завладеть Ёиджу, станет всемогущим, однако только четырёхпалые драконы (у которых есть большой палец для того, чтобы держать державу) настолько мудры и сильны, что могут владеть Ёиджу.

Драконы Вьетнама

Также в мифах народа тхай Вьетнама есть божество воды Туонглуонг, имеющее образ змеи или дракона, обитающего в самых глубоких местах водоёмов[16].

Драконы Японии

Дракон в мифологиях Древней Америки

Изображение Кетцалькоатля из кодекса Мальябекиано (Codex Magliabechiano), XVI в.

Драконы Анд

В Андах дракон — Амару (кечуа Amaru) — летающий змей, посредник между Верхним (Ханак Пача), Средним (Кай Пача) и Нижним (Уку Пача) мирами, покровитель шаманских путешествий.Дракон в геральдике

Дракон в биологии

Среди научных (латинских) и русских названий живых организмов встречается немало названий, имеющих отношение к латинскому слову draco, русскому «дракон» или к производным от них. В зоологии такие названия носят несколько таксонов пресмыкающихся и рыб, в ботанике — несколько таксонов и нетаксономических групп цветковых растений, отличающихся необычностью своего внешнего вида или плодов.Дракон в различных учениях

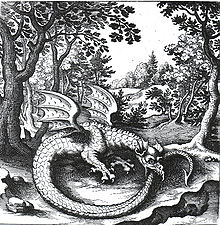

В астрологии точки, соотносящие орбиту Луны с орбитой Земли вокруг Солнца, или Северный и Южный Лунные узлы, называются Голова Дракона (лат. Caput Draconis) и Хвост Дракона (лат. Cauda Draconis) соответственно. Первый символизирует вдох и положительные влияния, а второй — выдох и отрицательные.В алхимии дракон — это вещество, металл и физическое тело, а его сестра — дух, металлическая ртуть и душа. Дракон с хвостом во рту — символ бесконечного — означает символ духовной работы алхимиков. Крылатый дракон является существом женского пола, а бескрылый — мужского.

Е. П. Блаватская считает, что дракон — это очень старый знак астрального света или первопричины.

Дракон в современной культуре

В XX и XXI веках интерес к образу дракона усилился и продолжает усиливаться с каждым годом. По утверждению В. Н. Дёмина, «идёт драконий бум», у фантастических жанров любых форм — картины, книги, кинематограф, интернет-сайты — огромное количество поклонников.Драконы современности — это фантастические существа, которые зачастую кардинально отличаются от мифологических. Популяризация образа дракона в последнее время значительно изменила его, хотя мифологические черты в несколько ином виде часто просачиваются в образ (охрана богатств, извержение пламени, змееподобность).

Немає коментарів:

Дописати коментар